国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト![]() (株)アイズ

(株)アイズ

【テンプレート資料付き】イベント協賛を依頼するときの企画書とは?作成のメリットやポイントなど解説

イベント協賛を集めるうえで、「どんな企画書・資料を用意するか」は成否を左右する重要なポイントです。ここでは、イベント協賛の基礎から、企画書の構成・金額設定・進め方・よくある失敗までを一通り整理します。

この記事を読み進めながら、自分のイベントに合った協賛企画書を完成させていくイメージでご覧ください。

イベント協賛の基礎知識を押さえる

まずは、「そもそも協賛とは何か」「スポンサーや広告との違いは何か」といった前提を揃えます。 ここが曖昧なままだと、社内の説明や協賛企業への提案もふわっとしたものになりがちです。協賛金の位置づけや、協賛企画書が果たす役割を押さえたうえで、具体的な書き方に進んでいきます。

協賛とスポンサーの違いとは?

協賛とスポンサーという言葉は、現場ではほぼ同じ意味で使われることも多いですが、ニュアンスには少し違いがあります。スポンサーは「特定の企業・ブランドが、継続的・主体的に支援する」イメージが強く、スポーツチームやテレビ番組など、長期的な関係性を含むことが多い言葉です。

一方、イベント協賛は「特定のイベントや企画を、一時的に支援する」意味合いが強く、単発のフェスやキャンペーンに対して使われやすい表現です。

実務上は厳密に区別されないこともありますが、「今回お願いしているのは、特定イベントへの協賛である」と整理しておくと、企画書の表現も安定します。

協賛金の考え方と社内・社外への説明ポイント

協賛金は、企業にとって「広告宣伝」「ブランディング」「社会貢献」「地域との関係構築」など、複数の目的が混ざったお金になりやすい性質があります。主催側としては、「単に費用を補填してもらうお金」という捉え方ではなく「企業がマーケティングやブランディングの目的を果たすための投資」という視点で整理しておくことが大切です。

そのうえで、社内向けには「なぜ協賛を集める必要があるのか」「イベントのクオリティがどう高まるのか」を、協賛企業向けには「ターゲット・到達人数・露出内容・ブランド貢献」などの観点から丁寧に説明できるように準備しておきます。

協賛企画書が果たす役割

協賛企画書は、主催者の思いを伝えるだけの資料ではありません。協賛企業にとっては、「社内で稟議を通すための公式資料」として扱われるケースが多く、担当者が上司や経営層に説明するときの拠りどころになります。そのため、表紙から最後の問い合わせ先まで、一貫したストーリーと必要な情報が揃っていることが重要です。 また、主催側にとっても、自分たちの目的・ターゲット・実施内容・予算・協賛メニューを整理する企画の骨組みの役割を持ちます。

協賛企画書を書くメリット

「忙しいのに、ここまで丁寧な資料が必要なのか」と感じる方もいるかもしれません。ただ、協賛企画書をきちんと作ることで、主催側・企業側の両方に大きなメリットが生まれます。ここでは、特に押さえておきたい2つのポイントを整理します。

コンセプトや目的が自分たちにも明確になる

協賛企画書を書くプロセスは、実は主催者側の頭の中を整理する作業でもあります。イベントの目的、どんな人に来てほしいのか、成功のイメージは何か、といったことを具体的に文字と図に落とし込むことで、「私たちは何を実現したいのか」がチーム全員で共有しやすくなります。

なんとなく決めていたテーマや企画の方向性も、文章として説明しようとすると意外な穴や矛盾に気づくことがあります。 その気づきを早い段階で拾うことで、イベントの質そのものを高めていくきっかけにもなります。

企業にとって判断しやすい情報がそろう

企業のマーケティング・広報担当は、多くの提案を限られた時間の中で比較・検討しています。協賛企画書に、ターゲットや来場者数、露出メニュー、ブランド貢献のポイント、実績データが整理されていると、「このイベントは自社に合いそうか」を短時間で判断できます。 また、そのまま社内稟議の資料として転用できる構成になっていれば、担当者にとっても非常に助かる資料になります。

「担当者が上司に説明しやすい企画書」になっているかを意識すると、協賛が決まりやすくなります。

協賛企画書作成前に整理しておきたい5つのポイント

いきなりPowerPointを開いてスライドを作り始めると、途中で手が止まりやすくなります。 企画書作成の前に、イベントの目的やターゲット、予算などの前提を整理しておくことで、素早くブレの少ない資料を作れるようになります。ここでは、最低限押さえておきたい5つのポイントをまとめます。

イベントの目的とゴール

まずは「なぜこのイベントを行うのか」「終わったあとにどうなっていたら成功と言えるのか」を言語化します。たとえば「新商品の認知獲得」「既存顧客との関係強化」「地域コミュニティの活性化」など、目的によってイベントの打ち出し方や協賛企業への訴求内容は大きく変わります。

ゴールも、単なる来場者数だけでなく、「何人がブースに立ち寄ったか」「何件の商談や資料請求につながったか」など、企業が価値を感じやすい指標に落とし込んでおくと、企画書全体の軸がぶれにくくなります。

ターゲットと来場者・参加者像

協賛企業にとってもっとも重要なのは、「誰にどのくらい届くイベントなのか」という点です。 年齢・性別・居住地・職業・興味関心などの属性に加え、「どのような背景や課題を持つ人が参加するか」を描写できると、企業は自社の顧客層と照らし合わせて判断しやすくなります。過去に開催している場合は、実際の来場者データやアンケート結果をもとに、「来場者のイメージ」を具体的に示します。初開催の場合でも、SNSフォロワーや既存顧客の情報を活用し、想定ターゲット像をできるだけ具体的に描きます。

成功指標・効果測定の設計

協賛企業は、「協賛した結果、どんな成果が見込めるのか」を知りたいと考えています。そのため、事前に成功指標(KPI)と効果測定の方法を決めておくことが重要です。来場者数、配布物の受け取り数、ブース来訪数、名刺交換や資料請求数、SNSでのハッシュタグ投稿数など、イベントの特性に合った指標を選びます。

そして、企画書の中で「どの指標を事後レポートとして共有できるか」を明記しておくと、企業は自社のKPIと結びつけて判断しやすくなります。

予算と協賛で賄う範囲

イベント全体の予算を大まかに整理し、「自己資金やチケット売上で賄える部分」「協賛金で補いたい部分」を分けて考えます。会場費、機材・制作費、出演者費用、広告宣伝費、運営人件費など、代表的な費目を洗い出したうえで、「協賛金が入ることで実現できること」を明確にしておくと、企画書の説得力が増します。

またこの段階で目標とする協賛総額を決めておくと、プラン別の金額設計にも一貫性を持たせやすくなります。

チーム体制・担当窓口

最後に、イベントの運営体制とスケジュール、企業からの問い合わせ窓口を整理します。企画・集客・当日運営などの役割分担が決まっていると、協賛企業からの質問や素材の受け渡しにもスムーズに対応できます。企画書には、主な担当者名と役割、連絡先、意思決定の流れなどを簡潔に記載し、「このチームなら安心して任せられそうだ」と感じてもらえる情報を載せておきます。

協賛企画書に必ず書いておきたい構成・項目

ここからは、実際の協賛企画書に盛り込むべき項目と、その書き方のポイントを整理します。すべてのイベントに共通する「基本セット」を押さえておくと、どんな規模・ジャンルの協賛提案にも応用できます。

表紙

表紙は、協賛企画書の第一印象を決める重要な要素です。イベント名、開催日程、会場名、主催団体名・ロゴを分かりやすく配置し、パッと見て「どんなイベントの資料か」が理解できるデザインを心がけます。 キャッチコピーやイメージ写真を入れてイベントの雰囲気を伝えるのも効果的です。また、送付先企業名や担当者名を書き込めるスペースを設けておくと、印刷時にも使いやすい表紙になります。

主催団体と実施体制の紹介

主催団体の紹介では、「信頼して協賛を任せられる相手か」を判断してもらうための情報を載せます。団体の沿革、これまでの活動内容、過去のイベント実績、メンバー構成などを簡潔にまとめます。可能であれば、メディア掲載実績や、企業や自治体との共催実績なども記載すると安心感が高まります。また、当日の運営体制や外部パートナーの有無を示すことで「実行力」に対する信頼も獲得しやすくなります。

イベントの概要・コンセプト・プログラム

ここでは、イベントそのものの魅力を伝えます。開催趣旨やコンセプト、どんなテーマでどのような体験が得られるのかを、ターゲットと結びつけながら説明します。当日のタイムテーブルや主なコンテンツ、登壇者・出演者の情報なども整理し、「企業のブランドや商品がどのような場面で露出するのか」をイメージしてもらえるように構成します。

写真や図版を使って会場の雰囲気を伝えると、企業側の理解も深まりやすくなります。

協賛が必要な理由と資金の使い道

協賛が必要な理由は、「お金が足りないから」だけでは伝わりません。会場の安全性を高める、コンテンツの質を上げる、参加者により良い体験を提供する、地域やコミュニティに還元するなど、協賛金でどのような価値が追加されるのかを具体的に説明します。同時に、資金の使い道を大まかに示すことで、企業にとっても納得感のある投資だと感じてもらいやすくなります。

協賛メニューと企業へのメリット

協賛メニューのパートでは、「いくらで何ができるのか」を一目で理解してもらえる構成を意識します。プラン名、金額、提供内容(ロゴ掲出、ブース出展、サンプリング、ステージPRなど)を表形式で整理し、「ターゲットにどのくらいリーチできるのか」「ブランドや社会貢献にどう寄与するのか」といった視点でメリットを言語化します。 そうすると企業側の検討のテーブルに乗りやすくなります。

スケジュールと進行イメージ

ここでは、企画決定からイベント当日、事後レポートまでの流れをシンプルなタイムラインで示します。協賛募集開始、協賛決定の締切、素材回収や制作締切、告知期間、当日の運営、事後報告のタイミングなどを並べ「いつ・何を・どの順番でお願いするか」を明確にします。

企業側の稟議や制作スケジュールも考慮した日程感を提示できると、「このスケジュールなら進行できそうだ」と判断してもらいやすくなります。

申込方法と問い合わせ先

申込方法のパートでは、協賛を検討する企業が「次に何をすればよいか」を迷わないようにします。申し込みの手順(メール、フォーム、書面など)、必要な情報(会社名、担当者、希望プランなど)、回答期限を分かりやすく記載し、あわせて問い合わせ窓口の氏名・メールアドレス・電話番号を明示します。「まずはご質問だけでも歓迎」とひと言添えると、相談ベースでのコンタクトも生まれやすくなります。

協賛メニュー・金額設定の考え方

協賛企画書を作るうえで、多くの担当者が悩むのが「いくらでどんなプランを用意するか」という点です。相場を調べてもイベントごとに条件が違うため、かえって迷ってしまうこともあります。

この章では、イベントの予算から逆算して金額を決める考え方と、ランク別プラン・オプションの組み立て方を整理します。

協賛金額を決める3ステップ

協賛金額は、「このくらいが妥当そう」という感覚だけで決めてしまうと、企業から「なぜこの金額なのか」と聞かれたときに説明に困ります。

ここでは、根拠のある金額設定にするための3つのステップを整理します。

-

・ステップ1:イベント全体の予算と不足額を整理する

まず、会場費・機材や制作費・登壇者や出演者への謝礼・広告宣伝費・運営人件費など、イベント全体にかかる費用を洗い出します。

次に、自己資金やチケット売上、助成金などで賄える金額を差し引き、「いくら不足しているのか」を把握します。

この「不足分」が、協賛金でカバーしたい金額の出発点になります。 -

・ステップ2:協賛金でカバーする範囲を決める

次に、その不足額を協賛金でどの程度まで補うかを決めます。

すべてを協賛で賄うのか、一部だけにするのかによって、必要な協賛総額が変わります。

また「協賛が増えれば追加で実現できること」(演出強化や来場者サービスの向上など)も整理しておくと、企業へ提案するときにストーリーを描きやすくなります。 -

・ステップ3:協賛社数を想定し、プラン別の金額を設計する

最後に、目標とする協賛総額を、何社くらいの協賛で集めたいかを想定し、一社あたりの金額レンジを考えます。

たとえば、「メインスポンサー1社+サブスポンサー数社」というイメージを置き、プラチナ・ゴールド・シルバーなどのプランごとに金額と特典を割り振っていきます。

このとき、各プランの金額が「総額のどの部分を担うのか」を意識して設計すると、全体との整合性が取りやすくなります。

この3ステップを踏むことで、感覚ではなく「イベントの予算構造」に基づいた協賛金額を設定できるようになります。

「なぜこの金額にしたのか」を、自分たちにも企業にも一貫したストーリーで説明しやすくなる点が大きなメリットです。

ランク別プランの組み立て方

松竹梅などのランク別プランは、企業が比較しながら選びやすい形です。 上位プランになるほど、ロゴ掲出の回数やサイズ、ブース位置の優遇、ステージでの紹介時間、オンラインでの露出量などを厚くしていきます。このとき、プラン間の違いが分かりにくいと選ばれにくくなるため、「金額が上がるごとに何が増えるのか」「どの特典が象徴的か」を意識して設計します。一覧表で比較できるようにすることも大切です。

オプションプラン

基本プランに加え、オプションや物品協賛を用意しておくと、企業ごとのニーズに柔軟に対応しやすくなります。 追加のサンプリング枠、ステージでの商品紹介枠、SNSタイアップ投稿、会場内の追加サインボードなど、組み合わせやすいメニューをいくつか用意しておきます。金銭協賛が難しい企業に対して、商品の提供やサービス無償提供を通じて参画してもらう形を提示するのも一案です。その場合も参加者にどんな価値が生まれるかを整理しておきます。

スムーズに協賛を集めるための進め方

企画書を作っただけでは協賛は集まりません。 どの企業に、どのタイミングで、どのようなアプローチをするかが非常に重要です。この章では、協賛候補企業の選び方と具体的なアプローチ方法、提案後のフォローのポイントを整理し、「企画書を書いたあと」に取るべきアクションを明確にします。

協賛候補企業の選び方とアプローチ方法

協賛候補の選定では、イベントのターゲットと企業の顧客層・ブランドイメージの相性を重視します。 ターゲットがよく利用するサービス・店舗、関連する業界、地域密着の企業などをリストアップし、優先順位をつけます。アプローチ方法としては、メールや電話、既存のつながりや紹介などがありますが、最初の連絡では「イベントの概要」「ターゲット」「協賛による企業側のメリット」を簡潔に伝えることが重要です。 そのうえで、協賛企画書を添付または持参し、詳しい説明の場を設定していきます。

提案後のフォローと関係づくり

協賛の提案は、一度企画書を渡して終わりではありません。 担当者の社内検討には時間がかかるため、適切なタイミングでフォローを行うことが大切です。提案から数日後に感想や質問の有無を確認し、条件が合わない場合には代替プランや次回以降の可能性についても会話できると、長期的な関係構築につながります。

結果が協賛見送りであっても、イベントの結果報告や次回の企画情報を共有しておくことで、「次の機会に声をかけてもらえる存在」として記憶に残りやすくなります。

協賛企画書でよくある失敗

良い企画やイベント内容であっても、企画書の作り方によって損をしてしまうことがあります。この章では、協賛企画書でよく見られる失敗パターンと、その改善のヒントをまとめます。

主催者の事情だけが前面に出ている

ありがちな失敗の一つが、「予算が足りない」「運営が大変」といった主催者側の事情ばかりを強調してしまうことです。企業はあくまで「自社にとって意味のある協賛かどうか」で判断します。そのため、「協賛金が入ることで参加者や地域にどんな価値が生まれるのか」「企業のブランドや事業にどんな良い影響があるのか」を主語を企業側に切り替えて書き直すと、説得力が大きく変わります。

情報過多で結局何のイベントか伝わらない

スライド数や文字量が多くなるほど、読み手が要点をつかみにくくなるリスクが高まります。 イベントのタグライン(ひと言で表す説明)を冒頭に置くこと、各章の最初に「この章の要点」を数行でまとめること、詳細な情報は図表や別紙に整理することなどで、情報を整理できます。「この企画書を一枚だけで説明するとしたら、何を残すか」を考えると、削るべき情報が見えてきます。

プラン間の金額と特典が釣り合っていない

プランを並べてみると「この金額差でこの特典差は少なすぎる」「最上位プランの魅力が弱い」と感じるケースがあります。 各プランを横並びで比較し、「金額が上がるごとに増えている価値」を言葉にして確認してみます。それが難しいプランは、価格や内容の見直しが必要です。最上位プランには、象徴的な特典(冠スポンサー、ステージでの特別枠など)を入れておくと、選ばれやすい魅力的なメニューになります。

協賛企画書の実例

ここまで紹介してきた基本構成を、実際のイベントに当てはめるとどのような企画書になるのかを、小規模イベントと中〜大規模イベントの事例で整理します。

「2023ダグリ岬海水浴場サマーフェスタ

」と「第3回コエド芋パーク

」を参考に、規模や目的に応じた構成の違いをイメージしてみましょう。

小規模イベント向け企画書・提案資料の構成例

地域のお祭りや学校・商店街イベントなど、予算や体制が限られる場合に使いやすい「レター型」の協賛企画書テンプレートです。必要最小限の構成で、企業が短時間で判断しやすい内容をまとめた、汎用性の高いフォーマットになっています。

事例:地域の夏祭り「ダグリ岬海水浴場サマーフェスタ」

ダグリ岬海水浴場サマーフェスタの協賛依頼は、地域の海水浴場で行う夏祭りイベントを想定した、小規模〜中規模の事例です。

実際の協賛依頼文も、挨拶と開催趣旨、協賛のお願い内容、添付資料の案内、返信票というシンプルな構成でまとめられており、「詳細な説明は別紙企画書」「協賛の可否と賞品提供の有無だけを素早く確認する」という目的に最適化されています。

小規模イベント向けシンプル企画書の構成例

地域の夏祭りや学校・商店街主催のイベントなど、予算規模が比較的小さく、協賛社との関係も近い場合は、次のような最小構成でも十分成立します。

-

・表紙

─ イベント名・開催日程・会場・主催団体名を明記し、相手先企業名を書き込めるスペースを用意します。 -

・ご協賛のお願い(挨拶文)

─ 日頃の感謝、イベント開催の経緯と趣旨、地域の子どもや家族連れに向けたイベントであることなどを簡潔に説明し、

「本イベントへのご協賛についてご配慮をお願いする」という主旨を明確に伝えます。 -

・ご依頼内容の整理

─ 「広告協賛金」「抽選会賞品提供」など、依頼したい協力の種類を見出しで分け、

それぞれの使い道(運営費に充当、抽選会賞品として活用など)と、協賛企業名をどこに掲出するかを一行ずつ説明します。 -

・添付資料の案内

─ 詳細な内容をまとめた「イベント企画書」や、金額・賞品名を記入する「返信票」が別紙である場合は、

ここで「同封資料」として一覧し、読み手が迷わないように整理します。 -

・連絡先・返信期限

─ 担当部署・担当者名・電話番号・FAX・メールアドレスと、「◯月◯日までにご返信をお願いしたい」期限を明記します。

小規模イベントでは、これらをA4表裏や2〜3ページに収めることで、企業担当者が短時間で内容を把握しやすくなります。

詳細なタイムテーブルや会場図は、必要に応じて別紙資料として添付するイメージです。

中〜大規模イベント向け企画書・資料の構成例

来場者数が多く協賛枠も複数ランクに分かれるイベント向けに設計した「提案資料型」テンプレートです。ターゲット・前回実績・協賛プランなど企業の稟議に必要な情報を網羅し、フェスや大規模キャンペーンにそのまま活用できます。

事例:専門フェス「第3回コエド芋パーク」

第3回コエド芋パークは、川越いもを中心とした「さつまいもグルメ」が集合する2日間のイベントで、前回は数万人規模の来場があった実績あるフェスです。

公式サイトでは、開催概要に加えて、主催・後援団体、協賛パートナーを「プラチナ」「ブロンズ」「フレンド」「広告・物品協賛」といったランクに分けて整理しており、

中〜大規模イベント向けの本格的な協賛設計のモデルケースといえます。

中〜大規模イベント向け詳細企画書・提案資料の構成例

来場者数が多く協賛枠も複数ランクに分かれるイベントでは、企業が社内稟議に使いやすいよう、次のような構成で10〜20ページ程度の企画書にまとめるケースが多くなります。

-

・表紙・キービジュアル

─ イベントロゴ、メインビジュアル、キャッチコピー、開催日程と会場を大きく配置し、ブランドイメージが一目で伝わるデザインにします。 -

・イベント概要・コンセプト・前回実績

─ 開催目的(地域の食文化の発信、冬の観光需要喚起など)、メインコンセプト、前回開催時の来場者数や出店数、メディア掲載実績などを整理し、

「このイベントに協賛する意味」を定量・定性の両面から説明します。 -

・ターゲット・来場者プロフィール

─ 年齢・性別・居住地・来場動機などの想定プロフィールや、家族連れ・観光客・地元住民などの割合イメージを示し、

企業側が自社の顧客層と重ね合わせやすいように書きます。 -

・プロモーション・集客設計

─ 公式サイト、SNS、観光協会サイト、プレスリリース、交通広告など、どのチャネルでどれくらい露出が見込めるかを一覧にし、

協賛企業のロゴや商品がどこに登場するかもあわせてイメージできるようにします。 -

・協賛ポジション設計(ランク別プラン)

─ 「プラチナパートナー」「ブロンズパートナー」「フレンドパートナー」「広告・物品協賛」など、ランクごとに枠数と金額レンジを決め、

それぞれのポジションの役割や想定する協賛企業像を簡潔に言語化します。 -

・各プランの特典一覧

─ 会場サイン・ステージでの紹介・パンフレットやチケットへのロゴ掲載・公式サイトやSNSでの露出・招待枠などを表形式で比較し、

「金額が上がるほど何が増えるのか」が一目で分かるように整理します。 -

・会場マップ・導線設計・露出イメージ

─ 会場配置図にブース位置やサンプリング動線を重ね、スポンサー名を記載したイメージ図を載せることで、

「どこでどのように来場者と接点を持てるか」を視覚的に伝えます。 -

・スケジュール・運営体制

─ 協賛募集期間、申込締切、素材入稿締切、告知開始日、当日のタイムテーブル、事後レポートの提出時期などをタイムライン化し、

あわせて実行委員会や運営チームの体制図を簡潔に示します。 -

・申込方法・規約・問い合わせ先

─ 申し込みフロー、支払条件、キャンセルポリシー、禁止事項などをまとめ、最後に問い合わせ窓口を明記します。

必要に応じて、申込書や契約書のフォーマットを別紙として添付します。

このように、イベントの企画書は小規模イベントは「必要最低限の情報をコンパクトにまとめたレター型」、中〜大規模イベントは「実績・ターゲット・協賛ポジションを整理した提案資料型」と、 規模や目的に応じて協賛企画書と資料のボリュームと構成を調整していくと、企業担当者にとって検討しやすい資料になります。

協賛企画書・提案資料のテンプレート

前述の内容を踏まえて、協賛企画書・提案資料のテンプレートをpptxファイル(パワポ形式)で2種類用意しました。自社のイベントに合わせてカスタマイズしながら、企画書作成の参考にしてください。

協賛企画書テンプレート(小規模イベント向け)

地域の夏祭りや商店街イベント、学校行事など、数百〜数千人規模の小〜中規模イベントを想定したレター型の協賛企画書テンプレートです。

挨拶文と開催趣旨、協賛のお願い内容、返信用フォーマットをコンパクトにまとめており、初めて協賛を集めるケースでも使いやすい構成になっています。

協賛企画書テンプレート(中〜大規模イベント向け)

フェスやフードイベント、カンファレンスなど、中〜大規模の集客を見込むイベント向けの提案書型テンプレートです。

イベントの背景・ビジョン、ターゲットと来場者属性、前回実績、プロモーション設計、ランク別協賛プラン、特典一覧、スケジュール、運営体制などを一通り盛り込める構成になっており、企業の社内稟議資料としても転用しやすい内容です。

企画書・提案資料作成を効率化するには?

ここまで見てきた通り、理想的な協賛企画書を一から作るのは、なかなか手間のかかる作業です。

担当者が他の業務も兼任している場合、「わかってはいるけれど、時間が足りない」という状況になりがちです。

この章では、タスク・資料作成をサポートするサービスを活用しながら、企画書や提案資料作成の負担を軽減する考え方を紹介します。

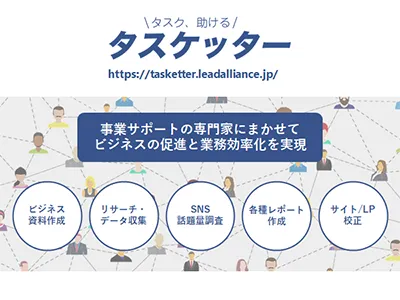

タスケッターで依頼できること

タスケッターのような外部サービスを活用すると、協賛企画書の作成や提案資料を部分的にアウトソースできます。たとえば、記事内で紹介した構成案をベースにしたスライドテンプレートの作成、ラフ原稿をもとにした文章のブラッシュアップ、図表やレイアウトのデザイン調整などが依頼対象になります。

▼タスク、助ける「タスケッター」とは?

事業サポートの専門家が資料作成や調査業務などを代行。ビジネス促進と業務効率化を実現します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼タスケッターの「資料作成サービス」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企画書、提案書、報告書など、資料作成にお悩みの方、必見!

大手広告会社の支援実績があるタスケッターが、伝わる資料をスピーディに作成し、貴社のビジネスをサポートします。

▼こんなお悩みをお持ちの方におすすめです

・自分で作った資料の見た目がイマイチ

・営業資料、各部署から内容を集めたがゴチャゴチャしている

・メモはあるが資料化する時間がない

・提案資料の骨子から相談したい

▼サービスの強み

・あらゆるビジネス資料の作成を代行いたします。

・図解も織り交ぜ、見やすくロジカルな資料を作成します。

・見た目のブラッシュアップはもちろんのこと、

ヒアリングをもとに構成段階から対応することも可能です。

品質向上と作業時間の削減により、あなたのビジネスをサポートします。

▼こんな資料作成のご依頼を多くいただいています。

提案書/媒体資料/研修資料/プレゼン資料/採用説明会資料/企画書/講演セミナー資料/マニュアル/営業資料/媒体資料/会社案内資料/その他

調査、データ入力、校正業務なども併せてご依頼可能です。お気軽にお問い合わせください。

▼リーズナブルな料金体系でご希望に沿った提案を行います。

▼タスケッター その他のサービス

以下の業務サポートをおこなっております。

◇リサーチ・データ収集 ◇SNS話題量調査 ◇各種レポート作成 ◇サイト/LP校正

資料ダウンロード(無料)

イベント協賛に関連する資料まとめ

ここまでイベント協賛の企画書作成について解説してきましたが、さらに詳しい情報や実例を知りたい方のために、関連資料を用意しました。ダウンロードは全て無料ですので、企画書作成や協賛募集の参考にご活用ください。

提案書作成代行サービス | 株式会社イノーバ

「提案書作成代行サービス」は、営業資料や提案書のデザイン・内容に課題を感じている、または資料自体が不足している企業のためのサポートです。営業部門からマーケティング部門まで幅広いニーズに応え、イノーバがこれまで培ったホワイトペーパー制作やサイト制作のノウハウを活用し、成果につながる提案書作成をお手伝いします。

■背景

多くの企業が提案書や営業資料作成において、情報過多やデザインの不統一性、専門用語の多用などの課題を抱えています。その結果、提案の内容が顧客に伝わりにくく、商談の成功率が低下するケースが散見されます。本サービスは、提案書のクオリティを向上させ、企業の営業活動をサポートするために開発されました。

■解決できる課題

・情報が多すぎて提案内容が伝わらない

・デザインやフォントが統一されていないため、プロフェッショナル感に欠ける

・専門用語が多用され、顧客が内容を理解しにくい

・誤字脱字や表現の不備で資料の品質が低下している

・商談中に説明が十分に伝わらず、成果につながらない

■サービスの特徴

・顧客理解と情報整理

貴社の製品やサービス情報を顧客視点で整理し、理解しやすい形に翻訳して提案書を作成します。

・高い企画力とデザイン力

ディレクターとデザイナーが専属で担当し、BtoB企業特有のニーズに応じた質の高い資料を制作します。

・スムーズな進行管理

ヒアリングから納品までのプロセスを明確化し、1〜2ヶ月で完成。納品形式も柔軟に対応可能(PowerPointやAIデータなど)。

・カスタマイズ可能なオプション

グラフや図版、スライドテンプレートの作成、ライティング、画像提供など、ニーズに応じたカスタマイズが可能です。

■このような方におすすめです!

・提案書や営業資料を作成する専門家が社内におらず、見た目や内容に自信が持てない方

・資料の内容やデザインを改善して、商談や提案の成功率を上げたい方

・限られた時間の中で、クオリティの高い提案書を迅速に用意したい方

資料ダウンロード(無料)

【実店舗の運営・企画担当者様必見】商談成約率UPの秘訣は企画書の〇〇にあり! | 株式会社システムコミュニケーションズ

<このようなお悩みありませんか?>

社内外向けの企画書・提案書・商談資料づくりの作成にあたり、

・頑張って資料を作ったのに、興味を持ってもらえない

・オンライン商談時に、遠隔でも伝えたいことが伝えられているかなんとなく不安

・見栄えの良い企画書を、安価に作成したい

本資料では、マーケティングご担当者様向けに

「企画書・商談書が一段と見やすく、伝わりやすくなる」ためのサービスをご紹介しております!

▼ 業界実績

食品・アパレル・日用品・コスメ・美容・雑貨・スポーツ 他

▼ ご利用いただいたお客様の声

本サービスを活用した商談書が

流通のご担当者様や販売担当からいつも好評で、

商談がスムーズに行えるようになりました!

(日用品マーケティングご担当者様)

資料ダウンロード(無料)

時間がない、人手がない、スキルが無いをサポート!【タスク、助ける タスケッター】 | 株式会社リードアライアンス

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼タスク、助ける「タスケッター」とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事業サポートの専門家が資料作成や調査業務などを代行。ビジネス促進と業務効率化を実現します。

以下の業務サポートをおこなっております。

◇ビジネス資料作成

◇リサーチ・データ収集

◇SNS話題量調査

◇各種レポート作成

◇サイト/LP校正

▼日々発生するタスクでこんな問題に直面していませんか?

・テクニカルな問題 不慣れで完成度が低い、そもそも方法がわからない

・リソースの問題 人員不足で対応できない、そもそも専門の部署がない

・時間の問題 不慣れで時間のロスが大きい、そもそも作業にあてる時間がない

⇒タスケッターにお任せください。品質向上と作業時間の削減により、あなたのビジネスをサポートします。

▼こんな資料作成のご依頼を多くいただいています。

----------

◇ビジネス資料作成

企画書、提案書、報告書など。見やすくロジカルな資料を作成します。

ヒアリングをもとに構成段階から対応することも可能です

◇リサーチ・データ収集

インターネット調査をクイックに実施。

新規事業のミーティング用に事例集が欲しい。定期的に競合の動きをレポートして欲しいなどの要望にお応えします。

◇SNS話題量調査

消費者の本音を知りたいと思いませんか?

社名やブランド名、製品名などのキーワードでSNS上から情報を収集しレポートを作成します。

◇各種レポート作成

データベースから出力されたCSVファイルの集計に毎月時間を取られている、膨大なデータの照合・集計作業に追われている、データを取っているが活用できていない…。

そんなお悩みをお持ちの皆さまの為にレポート作成を行います。

◇サイト/LP校正

商品やサービスが素晴らしくても、伝える文章に誤りがあれば100%の良さを伝えることができません。

メイン業務の合間に文字校正を行っていたとしても、注意力が散漫して、見落としのリスクを高めることになります。

そのようなことを防ぐためにも、文章は文字校正のプロへお任せください。

----------

▼リーズナブルな料金体系でご希望に沿った提案を行います。

月額プランも用意しております。

資料ダウンロード(無料)

【保存版】キャンペーン企画書作成のポイントと注意点|実務フォーマット付き | 株式会社パルディア

マーケティング・販促担当者必見!

キャンペーン企画書には、目的・ターゲット・訴求軸を一貫したストーリーで伝える力が求められます。本資料では、企画立案の流れから作成時のポイントまで、成果に直結する企画書作成のコツをまるっと解説しております。また、弊社企画担当者が実際に使用するフォーマットもダウンロードいただけますので、企画に携わる方はぜひご覧ください。

━━━━━━━━━━

▼本資料で分かること

━━━━━━━━━━

・キャンペーン企画の流れ・ポイント

・企画書に記載すべき項目とポイント

・企画書を作成する際の注意点

・ダウンロード用フォーマット

━━━━━━━━━━

▼こんな方におすすめ

━━━━━━━━━━

・キャンペーン企画書を初めて作成する方

・成果につながる企画書作成のコツを知りたい方

・フォーマットを活用して効率的に進めたい方

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

記事作成代行サービス資料(記事制作) | 株式会社センタード

----------------------------------

※同業他社様の情報収集を目的としたダウンロードはご遠慮ください。

----------------------------------

株式会社センタードの、SEO・コンテンツマーケティング用の記事作成代行サービスです。

SEO的知見を元に高品質な記事を作成代行し、貴社のサイト集客やCV増加に貢献します。

センタードでは長年のSEOサービスを提供する中、また、自社オウンドメディアを運用する中で培った、ただのロジックだけではない、生の経験を元にしたSEO知見を有しています。

各ターゲットキーワードの検索意図、上位常時傾向をリサーチしつつ、Googleの検索アルゴリズムを意識した上で記事作を行います。

<資料の内容>

・センタードの記事作成代行について

・記事作成代行のサービス内容

・ご契約までの流れ

・料金について

・実績のご紹介

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

サービス紹介資料 作成テンプレート | 株式会社アイズ

サービス紹介資料を作成したい方向けに、テンプレートをご用意しました。

全11枚で構成されており、テキスト内容を変更すれば簡単にお使いいただけます。

ぜひダウンロードしてご利用ください。

ー内容ーーー

・1.表紙

・2.目次

・3.サービス概要説明

・4.機能・サービスの詳細

・5.事例紹介

・6-7.料金とプラン

・8.よくある質問と回答

・9.注意事項

・10.会社概要

・11.CTA

ーーーーーー

関連記事:https://media-radar.jp/contents/meditsubu/columns4-document/

資料ダウンロード(無料)

ノーコードAR作成ツール「palanAR」サービス説明資料 | 株式会社palan

「palanAR(パラナル)」は誰でも簡単に WebAR を作成できるオンラインツールです。

AR名刺や商品プロモーションなど様々なシーンで使われる WebAR 作成を無料(フリープラン)で試すことができ、商用利用可能なプランもご用意しています。

直感的な操作により、Web制作やAR作成のプログラミング知識がなくても簡単にARを作ることが可能です。

2019年のサービス開始以来、イベントや教育、プロモーションなど40,000 以上のARを作成いただいています。

資料ダウンロード(無料)

記事作成代行サービス「キジクラ」 サービス紹介資料無料ダウンロード | 合同会社Radineer

「キジクラ」は、お客様のニーズに応じたオーダーメイドの記事を提供する記事作成代行サービスです。

キーワード指定によるSEO対応記事の提供に加え、リーズナブルな価格でサービスを提供しています。

さまざまなジャンルのビジネスに適応し、Webの可視性と影響力を高めることを目指しており、高品質なコンテンツ作成を通じて、お客様のブランド価値を高め、目標達成をサポートします。

資料ダウンロード(無料)

ビジネスを拡大する文章作成AI「Transcope」サービス説明資料 | シェアモル株式会社

Transcope(トランスコープ)とは、

今話題のChatGPTを開発したOpenAI社の最新APIであるGPT-4をベースに開発された、

ビジネスを拡大するための文章作成AIです。

業務で利用することを想定して開発されているのが特徴となっており、

以下の3点が他の類似サービスと比較したときの違いとなっております。

1. SEOに強い

検索キーワードで上位表示されている競合サイトを分析し、

分析結果を基にした記事を作成することから、

ChatGPTに記事を直接書いてもらうのと比較して、

よりSEOに強い記事を作成できるのが特徴です。

SEO記事のタイトルや見出しは、競合分析結果からTranscopeが提案させていただきますので、

提案の中からタイトルや見出しを選択するだけでSEO記事を自動生成できます。

リライトも競合分析結果を基に行うことで、既存の文章をSEO最適化することも可能です。

2. 貴社情報を学習可能

貴社情報を学習させることで、

貴社情報を基にした文章を作成することも可能です。

要約や長文作成など、指示に応じた文章を作成できるのが特徴です。

3. マルチモーダルな入力

テキストだけでなく、URLや画像ファイル、音声など様々な入力形式に対応可能です。

音声文字起こしなどの機能を利用することで、

インタビュー記事もカンタンに作成することが可能です。

様々な業種のお客様にご利用いただいております。

無料プランもございますので、まずは無料プランからTranscope(トランスコープ)をお試しいただくことも可能です。

資料ダウンロード(無料)

イベント協賛に関するよくある質問

最後に、協賛に関してよく寄せられる疑問をQ&A形式で整理します。企画書の本文には書ききれない細かなポイントも含めて押さえておくと、社内外の説明がスムーズになり、担当者の不安も軽減できます。協賛と広告・寄付の違いは?

協賛は、イベントや活動を支援する対価として、露出や参加機会などのリターンを受け取る形です。広告出稿は、媒体に広告枠を購入してメッセージを届けることが主目的で、より明確に「広告」として扱われます。

一方、寄付は基本的に見返りを求めない支援です。

実務上はこれらが混ざるケースもありますが、「今回はイベント協賛として、どのようなリターンを提供するのか」を企画書で明確にすることが重要です。

協賛金の金額目安はどのくらい?

協賛金の目安は、イベントの規模やターゲット、露出量などによって大きく変わります。そのため「全国規模ならいくら、地域イベントならいくら」といった一律の相場はありません。重要なのは、全体予算と協賛総額のバランス、プラン別の提供価値との整合性です。協賛で補いたい金額、想定協賛社数、各プランの特典内容を整理し「なぜこの金額設定なのか」を自分たちで説明できる状態を目指します。

協賛金の会計処理はどう考える?

協賛金は、広告宣伝費や交際費、寄付金など、内容や目的によって勘定科目が変わることがあります。主催側から一方的に「広告宣伝費で計上できます」と断定するのではなく、「一般的にはこうした扱いをされることが多い」といった程度にとどめ、最終的な判断は協賛企業の経理・税理士に委ねるのが無難です。

企画書内では「広告・PR・社会貢献などの観点から検討いただける企画である」という整理をしておくと、社内での議論も進めやすくなります。

ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。

お問い合わせフォーム

1952x1952.png.webp)