国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト

公開日:2023年05月31日 更新日:2023年08月23日

音声マーケティングとは?市場や効果について解説

音声マーケティングとは?市場や効果について解説

音声マーケティングとは?市場や効果について解説音声マーケティングとは?

音声マーケティングとは、音声コンテンツを利用してユーザーの購買行動を促すマーケティング手法をいいます。 近年、音声コンテンツの質が向上、それに伴い音声対応デバイスの需要が拡大し、音声を活用して効果的なマーケティング戦略を立案しやすくなってきています。また、スマートスピーカー、ポッドキャスト、音楽ストリーミングなど音声コンテンツの消費が年々増加しているのです。 さまざまなマーケティング手法がある中で音声マーケティングは、訴求効果が最も高い手法のひとつといえるでしょう。

また、これまでのように広告を目で見るより、音声の方が親しみやすく、潜在意識に残りやすいのも特徴です。 さらに音声であれば広告らしさが前面に出ないため、視聴者も構えずにすむメリットがあります。 特に音声には話す人の人格や温度感を伝える特徴があるため、商品やサービスを体感できるといったメリットがあげられます。

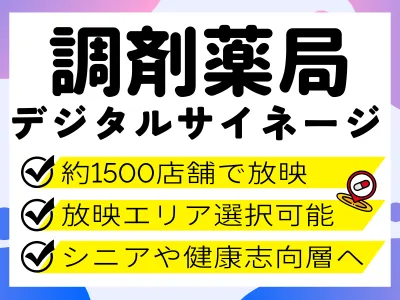

調剤薬局デジタルサイネージ「ヘルスケアビジョン」/健康志向層&シニアへアプローチ | 株式会社アイセイ薬局

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【全国展開12,000台】『マンション/オフィス/病院』エレベーターサイネージ | エレベーターメディア株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【日テレTVer】視聴データ分析でターゲティング!『インストリーム動画広告』 | 日本テレビ放送網株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

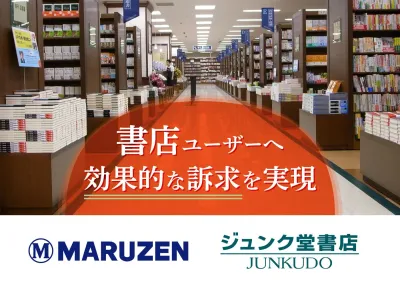

【20代~50代訴求】丸善ジュンク堂書店でPR(デジタルサイネージ・ポスター等) | 株式会社丸善ジュンク堂書店

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【大阪・なんば】デジタルサイネージ広告|高視認・駅前好立地|人で賑わう交差点前 | 株式会社ヴィタ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【通勤・通学時間帯指定】音声のデジタルメディアPodcastの動的広告でPR | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

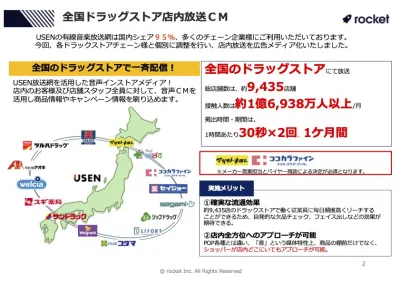

【全国約8050店のドラッグストアで横断展開】店内BGM放送で商品訴求! | 株式会社ロケット

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

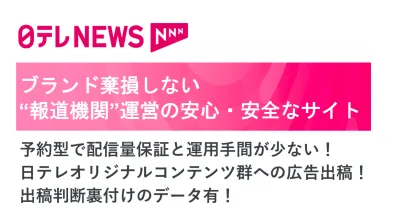

金融業界各社様向け『日テレNEWS NNN』 | 日本テレビ放送網株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

動画や音声など多彩な表現:デジタルネイティブニュースサイト「朝日新聞デジタル」 | 株式会社朝日新聞社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

『声のインフルエンサー』による働き世代に届く 音声マーケティングプラン | 株式会社Voicy

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【パチンコ店喫煙所DOOH】個室空間へ音声付きでピンポイントリーチ! | 株式会社CCG ENTERTAINMENT

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

御社企業PRに音声と動画でアプローチ可能です! | 株式会社エフエム東京

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

世田谷区を代表する閑静な住宅街千歳船橋駅前広場DOOHビジョンで学生や富裕層向け | 株式会社TBグループ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

音声で訴求!【週刊文春Podcast】ポッドキャスト ホストリーディング広告 | 株式会社文藝春秋

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【年間放映限定特別プラン】スシロー店内サイネージ【1店舗から放映可能】 | 株式会社キョウエイアドインターナショナル

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【マーケター、広報必見】音声で顧客のLTVを最大化!ブランデッドポッドキャスト | 株式会社オトバンク

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

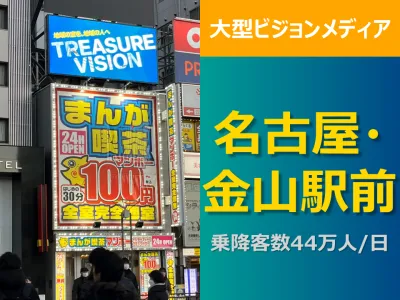

【名古屋で訴求】1日44万人が利用する金山駅から徒歩0分のデジタルサイネージ | 株式会社オレムス

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【食品・料理関心層へのブランディング】いとうあさこの番組を活用した音声広告パック | 株式会社文化放送

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【代理店NG】『グローバルオーディオアドネットワーク』音声広告配信で海外PR | 株式会社オトナル

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

ガソリンスタンドで動画広告の配信とサンプリングが可能なデジタルサイネージ | 株式会社CMerTV

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

各種イベントで有効なスマホ音声ガイド「ミュージアムガイド」 | 株式会社トゥーエイト

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【音声メディアで運用型広告】TBS Podcastで効率良く訴求! | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

IT業界向け『日テレNEWS NNN』 | 日本テレビ放送網株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

圧倒的リーチ力で広告配信『日テレNEWS NNN』 | 日本テレビ放送網株式会社

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【音声×インフルエンサー施策】Podcastパーソナリティが貴社商品を直接PR | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【集客/地域創生などにオススメ】音声ARを活用した「ラジオ×街歩き」企画 | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【男性ターゲット】音声のデジタルメディアPodcastの動的広告でPR | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【女性ターゲット】音声のデジタルメディアPodcastの動的広告でPR | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【若年層ターゲット】音声のデジタルメディアPodcastの動的広告でPR | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

【リクルート施策×音声広告】社員/ドライバー/専門職等の採用募集目的の広告実績社 | 株式会社TBSラジオ

資料ダウンロード(無料)お問い合わせはこちら(無料)

なぜ音声マーケティングなのか?

生活する上で、人は書くことよりも話すこと、読むよりも聞くことの方が得意といえます。 SNSの普及で音声配信サービスが手軽に利用できるようになり、それが購買活動にも大きな影響を及ぼしています。 音声マーケティングの拡大にともない、多くの企業がその手法に注目し新しい広告形態として積極に取り入れているのです。 音声マーケティングが注目される背景には、映像で見るより音で情報を取り入れる方が商品やサービスを認知しやすいといった面があります。また、コロナ禍で在宅時間がここ数年増え続ける中で人々の生活様式が変化し、さまざまなデバイスを使って耳から情報を取り入れるようになったことがあげられます。 在宅する時間が長くなると人と会話する時間がほとんどなくなり、見るより、”聴く”という行為を重要視するようになるからだといえるでしょう。 仕事をしながら、音声だけを聴きながら聴取が一般的といえる時代になったのです。 ある研究では聴覚からの情報は視覚からの情報よりも2倍早く脳に伝わるそうです。 音声とメロディーで構成された音声マーケティングは、映像を伴う広告よりも認知獲得や販売促進につながりやすいといえます。 スマートフォンやスマートスピーカーの普及で誰でも気軽に音声や動画が楽しめるようになりました。 ほかの作業をしながら音声コンテンツを聞けるため、手軽に情報が楽しめるようになったのも大きな要因です。

デジタル技術が進歩し、クオリティの高いスマートスピーカーやワイヤレスホンが登場し、音声コンテンツがユーザーの層を広げているのです。

音声マーケティングの効果

音声マーケティングは聴覚に訴求するマーケティングで、ながら効果もありユーザーの意識や行動に影響を与えます。 音声とメロディーを組み合わせることで、ユーザーの気分や感情の高まりを引き出すことができ、マーケティング効果をより一層高められるのがポイントです。 音声を使った広告は、ブランディング向上につながり、広告を通じて販売行動を喚起することも可能です。 それでは音声マーケティングの効果について詳しく見ていきましょう。音声によって情報発信に個性を持たせることができる

これまでインターネットを活用した情報発信においては文章が重要でした。 しかし、文章では個性を出しにくく、ユーザーにとっても強い印象が残りにくいのが特徴です。 一方、音声マーケティングは聴覚のみでアプローチするため、ながら作業におすすめです。 視覚にはない潜在意識に残ることで認知向上に大きな影響を与えるだけでなく、それによる販売行動を喚起できます。 音声によるメッセージは意識に深く残るため、ブランドと音声が紐づけられ認識してもらえるのです。 また、音声を聞くだけなので邪魔にならず聞き流せるのが音声コンテンツの強みです。 音声を聞くだけでブランドや商品を連想し、ふとした瞬間に情報を思い出し、商品を手にとってもらえます。 目で見るよりも記憶に残りやすいので視認性が高く、個性を強く出すことでさらにブランディング効果が期待できます。気持ちや感情を使ったマーケティングが可能

文章で情報を伝える場合、気持ちや感情を表現するのは難しく、発信者の意図が届きにくい場合があります。 そのため発信者とユーザーの認識にずれが生じやすいのです。 音声マーケティングでは、声のトーンや喋り方で気持ちや感情を表現できるので、発信者の意図がダイレクトにユーザーに届くといえるでしょう。 その結果、ユーザーは誤解や迷いなく自分が求める商品やサービスを購入できます。 音声を通して、ユーザーの気持ちに訴求することで、その後の行動に大きな影響を与えられるのが強みです。 このようにユーザーの感情を揺さぶり、ブランディングを推し進めるためには音声マーケティングが効率的なのです。 企業がアイデンティティを確立するためには、音声マーケティング戦略は欠かせません。コストが低く、情報発信が簡単

日常生活の中でみると、人は読むより聞く時間が圧倒的に長いといえるでしょう。 そこで音声コンテンツを活用したマーケティングは個人や企業相手のビジネスで高い効果が期待できます。 文字に起こした広告は資料作成や撮影、校正など膨大な作業が必要でコストがかかります。 また、デジタル広告にしろ、紙ベースの広告にしても出稿までには膨大な時間も必要です。 しかし、音声コンテンツの場合、視覚的要素がなく、撮影するためのカメラやロケーションの設定が不要です。 音声のみの情報は、ユーザーが音を聴いて自由に想像を膨らませることで企業が意図するイメージを超える効果があります。 また、音声マーケティングは動画のような編集の必要がありません。 動画配信は場合によって顔出しが必要ですが、音声だけでも良いため簡単に発信できるのでおすすめです。音声マーケティングの市場規模

音声マーケティングは気軽に行えるため、日本をはじめアメリカ、ヨーロッパ、中国でも市場を拡大しています。 株式会社デジタルインファクトの調査では、2019年に7億円だった音声コンテンツ市場は、2020年には16億円、2025年には420億円とまでいわれています。 デジタルデバイスの多様化やおうち時間の増加など人々の生活様式の変化に応じて、今後も音声マーケティングは拡大し続けることでしょう。 自宅で気軽に高音質の音声が聴けて、ながら作業をしながら誰かとつながりを感じられることが市場規模の拡大に貢献しているのです。 音声コンテンツは企業・個人を問わず情報発信できるため、ユーザーに最適な訴求ができればさらに市場は拡大し続けると予想されます。音声マーケティングの広告の種類とは?

音声広告には、企業が番組のスポンサーになりブランド力を訴求するものや、ユーザーの属性に合わせて広告を配信するものまでさまざまあります。 代表的な音声広告をいくつか紹介しましょう。 ターゲットごとに音声広告を使い分けることで効果的に訴求することが可能になります。 媒体の特性、ユーザーの趣味、趣向、年齢などをターゲット別にすれば商品やサービスの認知、ブランドの定着ができます。 音声メディアは利用するたびにユーザーの購買意欲に直結しやすくなり、コンバージョンに結びつくのです。1.デジタル音声広告

デジタル音声広告とはインターネットで配信される広告のことでradiko、Spotify、ポッドキャストなどのインターネットラジオや音楽配信サービスを使い出稿する広告をいいます。 従来のラジオ広告とは異なり、広告を届けたいユーザーをターゲット別に配信できるためリーチできる幅が広いのが特徴です。 位置情報を活用することで、エリアを絞って配信することも可能で、例えばインバウンドで日本を訪れる外国人観光客をターゲットにした観光案内やスポット情報などにも応用できます。 デジタル音声広告のメリットは、ブランド認知に効果があることです。 Spotifyが行った調査では音声のみの広告はほかの広告と比べ、ブランドの認知度が高まると報告されています。 次に視覚に頼らないデジタル音声広告は、聞き流すことができるためユーザーにとって邪魔になりません。 そのため抵抗感なく受け入れやすくなるのがポイントといえるでしょう。 商品や企業名などブランド力を高めるのにデジタル音声広告が有利な理由はここにあります。 radiko、Spotifyのような音声アプリでは音声広告をスキップできない仕組みになっていて、配信した広告を確実にユーザーに届けられるため聴取率が高いことが知られています。2.対話型音声広告

デジタル音声広告にはデメリットとして、ユーザーが広告を視聴してどのような行動をとったか判定することが難しいといった課題がありました。 この問題を解消するのが対話型音声広告です。 対話型音声広告は構想中の段階ではありますが、例えばSiriのような対話型形式で広告配信が可能になるといわれています。 一方的に商品広告を流すのではなく、ユーザーからの質問に答えながら商品解説ができるためユーザーの悩みが解消され、購買率の上昇につながると期待されています。 デジタル音声広告と異なり、興味関心のある商品のことを詳しく知りたいという欲求を満たしてくれるのでコンバージョンの向上につながるといえるのでしょう。 また、ユーザーと音声でやりとりを通じて、商品説明する以外に、類似した商品の紹介も可能になります。 ユーザーの欲しいスペックを持つ商品情報が的確に提供できれば、ユーザーの満足度は向上するといえるでしょう。 このように対話型音声広告のメリットは、音声広告の将来性はユーザーの興味に合った広告をデジタル音声で配信するだけでなく、AIを活用してユーザーの興味を引き出し最適な商品を紹介できる点です。 現在スマートスピーカーなどのデバイスの進化が、こうした広告配信の普及に拍車をかけ、市場を活性化しています。音声マーケティングの事例

音声デバイスが広く普及し、音声認識機能と対話型形式が可能なスマートスピーカーの登場で、マーケティング手法も大きく変化してきました。 音声マーケティングは、これまで広告が紛らわしいと思ってきたユーザーの不満を解消するだけでなく、潜在的に求めるニーズに対応できるため世界中で注目されているのです。 実際、我が国において音声マーケティングがビジネスにおいてどの程度活用され、急拡大しているか実例をご紹介しましょう。サントリーホールディングス株式会社

サントリー食品インターナショナルでは、30周年を迎えるブランド「BOSS」のプロモーションを行いました。 「クラフトボス」コーヒーシリーズでは、Spotifyとコラボして4種類の音楽ジャンルをイメージした20種類のデザインラベルが登場しました。 QRコードを読み取ると、プレイリストから誰でも働く気分を盛り上げる時に聴きたくなるお好きな音楽を視聴できます。 このキャンペーンではJR新宿駅に巨大サイネージ広告が登場するなど話題になりました。 「WORK&MUSIC~働くあなたの主題歌〜」をテーマにしたこちらのキャンペーンでは、PodcastコンテンツにおいてMCにDJ松永、ゲストに役所広司、杉咲花、神木龍之介らを迎え、音楽にまつわる対談番組が制作されました。 勝負所の現場に向かう時に聴く音楽、自分を褒めたい時に帰り道で聴く音楽など、自分の仕事と音楽がどうかかわっているかクロストーク形式で紹介しています。参考:サントリーホールディングス株式会社 クラフトコーヒー各種

三井住友カード

三井住友カードはSMBCの戦略的事業会社としてカードビジネスを展開し、さまざまなニーズにマッチした決済方法やファイナンスサービスを提供しています。 近年、カードのデザインや機能を一新し、キャッシュレスを前面に打ち出しています。 そうした中で、「ナンバーレス」の商品認知と興味喚起を促すため、音声プロモーションをSpotifyで行いました。 音声広告はWeb広告同様に効果測定ができるのも音声プロモーションを制作するきっかけになりました。 プロモーション制作にあたり、若者から支持されている人気声優2名を起用し、クリエイティブ4種類を作り上げました。 音声広告の市場規模が拡大し、注目を集めている中、三井住友カードは新しいマーケティングに挑戦してみることにしたのです。 キャッシュレス化が進み、困った時に安心して使えるカードとして三井住友カードを選んでもらえるためには、お得感だけではだめだと気付いたのです。 そこで、「お得さ」「安全性」「利便性」に着目して、ターゲット層別にプロモーションを実施し反応をみることにしました。 音声プロモーションは功を奏し、SNSで話題になり広告出稿後に実施したブランドリフト調査では全項目においてリフトアップが見られ、特に広告認知度、広告熟知度が非常に伸びていることが確認できたのです。 音声広告はながら聴きが主流のため、直接コンバージョンに至るケースはおおくありませんが、間接コンバージョンは200件以上確認できました。 今後は間接コンバージョンをKPIに取り入れていく戦略を考えています。参考:三井住友カード、人気声優の杉田智和さん悠木碧さんとコラボ

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー・ブラザースは映画配給の作品「Diner ダイナー」の主役である藤原竜也のセリフをまるで「サウンドロゴ」のようにして、Spotify(スポティファイ)のデジタル音声広告に利用しました。 蜷川実花が監督を務めたサスペンスエンターテイメント映画の中の決めセリフである、「俺は、ここの王だ。砂糖のひと粒まで俺に従う」をバイノーラル化したのです。 決めセリフをヘッドホンやイヤホンで聴くと、まるで藤原竜也のセリフが頭の周りをぐるぐる回っているかのように聴こえます。 ここでポイントになるのは、ながら聴取される音声広告に「違和感」が必要だということです。 自分の好きな音楽を聴いている時に、聞き馴染みのある藤原竜也が叫ぶセリフが流れて来れば多くの人は、違和感を覚え、それがフックとなるのは間違いないはずです。 Spotify デジタル音声広告はPCやスマホの画面に「コンパニオンバナー」と呼ばれるバナーも表示できます。 しかし、ここにもこだわりを持ってあえて音声だけにして視聴者のイマジネーションを掻き立てることに成功したのです。 Spotifyはカルチャー志向が高いユーザーが多く、「Diner ダイナー」は10~20代をターゲットにしている点でベストマッチングだといえるでしょう。 Spotifyを聴いて関心を持って映画館に足を運んでくれるのが最終的な目標です。 公開初日まで公式サイトにアクセス数が増えることは喜ばしい反応といえるでしょう。参考:藤原竜也 の「絶叫」を サウンドロゴ のように

ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。

お問い合わせフォーム

1952x1952.png.webp)