国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト

インフルエンサーとは?定義やSNS別の特徴を徹底解説

インフルエンサーとは?定義や定義、SNS別の呼ばれ方や特徴を徹底解説、

インフルエンサーとは?定義や定義、SNS別の呼ばれ方や特徴を徹底解説、

インフルエンサーとは

インフルエンサーとは、Instagram、Twitter、YouTubeなどのSNSでトレンド情報やPRを発信・投稿し世間に対して購買意欲を促進させるなどの影響力を持つ人の事を指します。英語のinfluence(影響)が語源となっており、 メディアごとにインフルエンサーに対し、ブログであればブロガー、YouTubeであればユーチューバー、Instagramであればインスタグラマーというようにそれぞれに特有の呼ばれ方が誕生しています。広告・マーケティング業界で使われるインフルエンサーは世間に対し影響力のある人と定義されており、 消費者の購買意欲を促進させるなどの影響力があります。

今回はインフルエンサーマーケティングを提供してきた株式会社アイズが、定義やSNS別の特徴を徹底解説します。

インフルエンサーの定義

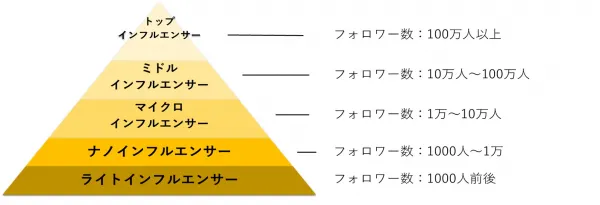

種類

フォロワー

特徴

トップインフルエンサー

100万~

有名人やスポーツ選手、タレントなどがインフルエンサーとして活躍しているパターンが多いです。

ミドルインフルエンサー

10万~100万人

特定のメディアで大きな影響力を持ったインフルエンサーです。いわゆる企業案件、スタートアップ企業などのPRに向いており、インフルエンサーマーケティングとして最も高い費用対効果を出すと言われています。

マイクロインフルエンサー

1万~10万人

ミドルインフルエンサーと同じくインフルエンサーマーケティングで高い費用対効果を出すと言われている層です。一般人が多い傾向にあります。

ナノインフルエンサー

1000人~1万

発信コンテンツにこだわりが強い傾向にあり、コアなフォロワーが多いです。またフォロワーが少ないことから費用は安く抑えられる点にメリットがあります。

ユーザーとの距離が近く、信頼も厚いことが特徴です。

インフルエンサー活用に役立つ資料・動画・セミナー

下記ではこのようなインフルエンサーに関するサービスや、インフルエンサーマーケティングなどを代行してくれる企業などについての媒体資料をまとめました。無料ダウンロードが可能ですので、ぜひ参考資料としてご活用下さい!また下記のインフルエンサーの関連記事もご参考ください! インフルエンサーの検索・管理・レポーティング、直接メッセージを簡単に行えます | 株式会社エクスクリエ

【SNS4媒体を比較!】インフルエンサーを活用したアフィリエイト広告、徹底解説! | 株式会社ファンコミュニケーションズ WP

【Instagram】インフルエンサーも発見できる!SNS分析ツールで影響力UP | 株式会社hashout

【SNS活用】完全成果報酬型インフルエンサー施策(主婦/ママ/Z世代向け事例有) | Performance Technologies株式会社

【サンプリング】一般人~インフルエンサー活用したSNSクチコミプロモーション | 株式会社アイズ

化粧品に特化したインフルエンサーを活用した事例集【Instagram/X】 | 株式会社スリーツープロダクツ

【インフルエンサー案件依頼】相場まとめ | CARAFUL株式会社

SNSインフルエンサー施策なら「モデルプレス」ファンコミュニケーションにお任せ! | 株式会社ネットネイティブ

【SNS総Fw1000万人】旅行ジャンル特化のインフルエンサーマーケティング | 株式会社TRAVE

【プロマーケター図鑑】インフルエンサー施策やSNS運用などプロマーケターをご紹介 | 株式会社ThinkPunks

1200社、1万案件を通して得られたYouTube・TikTokのインフルエンサーマーケティングの成功方法

※本セミナーは2022年6月8日(水) に開催された「第6回 メディアレーダー EXPERT WEBINAR WEEK」内のセミナー動画です。

動画内の情報については、登壇企業へ直接お問い合わせください。

テーマタイトル

「『センス』で語らないインフルエンサーマーケティング~『論理』的なキャスティング・企画のコツとは~」

様々なコミュニティで高い認知力を誇っているインフルエンサー。

販促手段の1つとして、インフルエンサーマーケティングの存在感は年々増してきています。

キャラクターやイメージに沿った従来のキャスティング・戦略策定からデータドリブンの新しい手法に進化を遂げたインフルエンサーマーケティングをご存じでしょうか?

データを活用した「インフルエンサーマーケティング」について、業界を牽引する企業たちが様々な視点から徹底解説!

短い時間で広く深く学べる、欲張りマーケター向けのセミナーとなっています。

【Instagram×UGC】toC商材への購買行動を加速させる必須ノウハウ

※本セミナーは2023年6月15日(木) に開催された「第10回 メディアレーダーWEEK 2023夏」内のセミナー動画です。

動画内の情報については、登壇企業へ直接お問い合わせください。

最新動向を追跡! Instagramマーケティング最前線 ~アルゴリズム・UGC・インフルエンサーから見えた最適解~

『【Instagram×UGC】toC商材への購買行動を加速させる必須ノウハウ』

Instagramは日々進化し、そのマーケティング手法も常に変化しています。

しかし、多くのマーケターはInstagramを単純な広告プラットフォームとして捉えがちです。

そこで本セミナーでは、Instagramの最新動向やアルゴリズム、

インフルエンサーマーケティングやUGC活用について詳しく解説します。

今回は「Instagramマーケティング」を短い時間で広く深く学べる、欲張りマーケター向けのセミナーとなっています。

成果につながる!インフルエンサーマーケティングのよくある課題と解決法

※本セミナーは2023年3月17日(金) に開催された「第9回 メディアレーダーWEEK 2023春」内のセミナー動画です。

動画内の情報については、登壇企業へ直接お問い合わせください。

テーマタイトル

勝敗を分ける!インフルエンサーPRの本質~熱狂層が生み出すクチコミの波とは?~

「インフルエンサーマーケティング」という言葉はもはや常識となっており、各社が取り組んでいるマーケティング施策となっています。しかし、「フォロワーが多いインフルエンサーを使う」という事象が多く、インフルエンサーマーケティングの本質は隠れがちです。インフルエンサーマーケティングで真の成功を掴むべく、どのような行動を起こせばいいか。

今回はそんな「インフルエンサーマーケティング」を短い時間で広く深く学べる、欲張りマーケター向けのセミナーとなっています。

YouTube・TikTokにおけるインフルエンサーマーケティング・動画広告の新基礎

※本セミナーは2022年9月15日(木) に開催された「第7回 メディアレーダー EXPERT WEBINAR WEEK」内のセミナー動画です。

動画内の情報については、登壇企業のBitStarへ直接お問い合わせください。

テーマタイトル : 消費者の『ココロ』を掴むインフルエンサー活用の全貌!

自身のフォロワーから絶大な認知と信頼を得ているインフルエンサー。

インフルエンサーを活用した販促活動では、ターゲットとフォロワーのマッチ度合いが結果を左右すると言っても過言ではありません。

今回のセミナーでは、数多くの施策実績から、独自のノウハウを確立したスピーカーたちが

すぐに使える「インフルエンサーマーケティング」の知識を徹底解説します!

■問い合わせ先

BitStarセミナー運営事務局

mktg@bitstar.tokyo

【UGC大量獲得】インフルエンサーを活用した唯一無二のSNSマーケティング

大人数のインフルエンサーたちが、商品・サービスのSNS投稿を短期間で大量に投稿、

さらに、その中から優秀なインフルエンサーをアンバサダーとして起用できる企画、

それが「narrowBuzz」(ナローバズ)です。

しかもこの企画、50万円~実施可能です!

会員数11万人超、芸能事務所数2,500社以上が利用する、

10年以上の歴史ある業界随一のオーディションプラットフォームnarrow(ナロー)が提供。

インフルエンサーマーケティングにオーディションの要素を絡ませる事で、

お小遣い稼ぎのインフルエンサーよりも、熱量と競争心の高いインフルエンサーの発掘・起用が可能です。

導入企業は200社を突破し、女性・ユニセックス向け商材はもちろん、

男性向け、自治体、サービス、一見「映え」とは無縁の商材まで幅広く実績があります。

この企画は短期でバズらせた後に、中長期でアンバサダーを活用する事で、継続的にバズを生み出せる仕組みになっています。

これまでご発注いただいたほぼすべての案件で目標を達成、ご満足をいただいており、

リピートや年間契約も多く、他社様では実現できない、弊社独自の自信を持っておすすめできる企画です。

企画やプランはフレキシブルに対応可能なので、ご興味をお持ち頂けましたら是非1度お問い合わせ下さい。

インフルエンサーが活躍するSNS

インフルエンサーマーケティングでは主にSNSが活用されます。 SNSといっても様々なものがあり、施策の目的や内容によって使い分けるとさらに効果が高まると言えるでしょう。 ここでは、インフルエンサーマーケティングで主に使用されているSNSの特徴と、媒体ごとのインフルエンサーの特徴についてご紹介していきます。YouTube/youtuber(ユーチューバー)

YouTubeは、動画投稿に特化したSNSで、動画を活用したインフルエンサーマーケティングを展開することが可能です。動画プラットフォームとしては、世界最大級の規模を誇っており、動画投稿の他にもライブ配信などが可能になっています。

YouTubeでは、YouTubeに動画を投稿している、YouTuber(ユーチューバー)と呼ばれるインフルエンサーや、Youtuberチャンネルを開設している著名人を活用したインフルエンサーマーケティングを展開することが可能です。 動画でサービスや商品を紹介することができるため、視聴者に対して使用感や感想を伝えやすく購入に繋がりやすいという特徴があります。そのため、YouTubeでインフルエンサーマーケティングを展開する企業は多く、多くのタイアップ動画などが展開されています。

Instagram/instagramer(インスタグラマー)

Instagramは、インフルエンサーマーケティングには相性が良い媒体です。

Instagramのフォロワーは自分がお気に入りのブランドや商品の公式アカウントをフォローするケースが多く、そうした商品やサービスには抵抗が少ないのがメリットです。

Instagramでインフルエンサーマーケティングをするメリットは、競合他社との差別化に効果的であること、写真や画像がメインであるため視覚的に訴求しやすく、女性に受けやすいとった特徴があります。

また、Instagramを中心に活動しているインフルエンサーはInstagramer(インスタグラマー)と呼ばれています。インスタグラマーを起用する際、インフルエンサーと商品やジャンルの相性はとても重要で、相性次第で相乗効果も生まれバズりやすくなります。

若者を中心に人気のnstagramのストーリーズを活用すれば、インパクトがあるのでより身近に感じてもらえます。 また、「いいね!」やコメントがもらえるため、企業とのコミュニケーションツールとして利用できます。

Twitter/アルファツイッタラー

ソーシャルメディアの中で親しまれているTwitterは、企業にとってユーザーとのコミュニケーションが取りやすいツールとして活用されています。日本だけでもTwitterには約4,500万人が登録していて、その影響力は計り知れません。

商品やサービス、企業に対する親近感も湧くTwitterの最大のポイントは拡散力です。

インフルエンサーを起用すれば、「いいね」「リツイート」などで、フォロワーからさらにその先までつながりが広がり宣伝効果も高くなります。

一方で、誤解を招くような表現や批判が拡散されて炎上するリスクもあるため、インフルエンサー選定は慎重に行う必要があります。

Twitterで活躍するインフルエンサーは「アルファツイッタラー」と呼ばれることがあり、1つのツイートで万以上のいいねやリツイートなどの反応を貰っています。 Twitterでは、インフルエンサーの投稿をきっかけに企業の公式アカウントにコメントやメッセージが送られてくるため、双方向性に優れ、ユーザーが何を求めているか知ることができるのです。 食品、アパレル、美容、外食チェーンなどTwitterでのインフルエンサーマーケティングに注力する企業は少なくありません。

TikTok/TikToker(ティックトッカ―)

近年注目を集めているTikTokは最大10秒の動画が投稿できるSNSとしてマーケティングに欠かせないツールになりつつあります。

TikTokは、オリジナリティ溢れる投稿が多く、これまでにないインフルエンサーが活躍する場として企業側も注視しています。企業にとってトレンドを生み出すTikTokの最大の特徴である、ハッシュタグチャレンジは企業のSNSマーケティングに有効であることです。

TikTokは拡散力が高く、自社アカウントをフォローしていない人にもリーチがかけられ、AIが投稿に興味を持ちそうなユーザーに自動でアプローチするので商品やサービス購入につながりやすいといえます。

特にTikTokは、ユーザーからの反応が得やすいので、企業とすればマーケティングビジネスに活用しやすいといった特徴があります。また、TikTok上で活動しているインフルエンサーはTikToker(ティックトッカ―)と呼ばれており、TikTokerの中にも様々なジャンルが存在します。料理やダンスなど、特定の分野に通っかしたTikTokerがいるため、自社のユーザー層と近いフォロワーを抱えるTikTokerを起用することで、顕在層にリーチすることが可能です。

ブログ/ブロガー

ブログを活用して情報を発信し、商品やサービスの購入につなげるマーケティング手法をブログマーケティングといいます。

企業はブログで商品の紹介を行いマーケティングにつなげるのが、基本的なブログマーケティングのやり方です。

Google検索でユーザーに役立つ良質は情報はSEOで上位に表示される仕組みになっています。

人気のブロガーに商品やサービスに関する口コミを投稿してもらうと、ユーザーは記事を読んで商品やサービスを購入する可能性が高くなるのです。

また、記事内にユーザーによるコメント欄を設ければ、質問や感想を受け取ることができて、コミュニケーションが取れます。

こうしたコメントに企業側が回答すればファンが増えて、ブランディングにつながります。

ブログマーケティングのポイントは、定期的にブログを更新し、ファン離れを防ぐことです。

SEO対策にも更新はできるだけこまめに行い、同時にTwitterやInstagramなども登録し広告を発信することも大切です。

インフルエンサー活用のメリット

インフルエンサーを起用することにより、具体的にどのようなメリットがあるのかを以下で解説していきます。ターゲティングが容易

インフルエンサー広告を実施する際のメリットとして、まず1つ目に「ターゲティングがしやすい」という点が挙げられます。 インフルエンサーはグルメやファッション、コスメなど特定の分野に特化しているため、フォロワーも必然的にその分野に興味や関心がある人が集まっています。 どのように見込み顧客にリーチしていくかが課題となっているマーケティングにおいて、もともと関心が高い層に向けて訴求できる点はインフルエンサー広告の大きなメリットだといえます。消費者の行動データを獲得・分析しやすい

2つ目に、消費者の行動データを獲得しやすく、効果の分析がしやすい点が挙げられます。 インフルエンサー広告はインターネット上で行われることがほとんどのため、投稿の視聴率や閲覧数やシェア数だけでなく、サイト遷移数なども取得することが出来ます。 これらのデータを分析することで、次回以降にプロモーションを行う際にさらに精度が高く効果的に訴求できるようになるでしょう。拡散力がある

3つ目に、拡散力がある点が挙げられます。 インフルエンサーはユーザーと距離が近いことが多く、共感性の高い投稿をしているため、クチコミが拡散されやすいという特徴があります。 また、SNS自体の特徴としても拡散力の高さがありますので、自社の商品・サービスを広く認知してもらいたい場合はインフルエンサー広告が効果的です。広告感が控えめで受け入れられやすい

4つ目に、通常の広告より受け入れられやすいという点が挙げられます。 インフルエンサー広告は、インフルエンサーという第三者によって商品を紹介してもらうことで、ユーザーに広告らしさを感じさせずに訴求できます。 web広告が主流となりつつある昨今で、大量に見かける広告にマイナスの感情を抱いているユーザーは少なくありません。 その中で、日ごろからユーザーが目にしているインフルエンサーからの発信であれば、普段広告を避けているユーザーのもとに情報を届けることが可能になり、接点を持たせることが出来ます。広告へのマイナスな感情は企業自体に向いてしまう場合もありますので、不快感なく情報を届けることができるインフルエンサー広告は、商品だけでなく自社自体のイメージを守る手段にもなり得ます。インフルエンサー活用のデメリット

インフルエンサーの起用には効果がある反面、デメリットも存在しています。 リスクをできる限りさけるためにも、メリットだけではなくデメリットも把握しましょう。ステマと思われ、炎上してしまう可能性がある

ステルスマーケティング(ステマ)とは、企業から報酬を受け取り宣伝を行っているにも関わらず、宣伝であることを明記しないでインフルエンサーが自分の意志で商品の宣伝をしているように見せる手法です。 ステマに嫌悪感を抱いているユーザーは多いため、誤解を招かないようにきちんと宣伝であることを明記することが大切です。投稿内容をコントロールできない

インフルエンサーに情報発信をしてもらう場合、投稿内容は基本的にインフルエンサーの任意となります。 企業側からある程度指示することは可能ですが、インフルエンサーのスタンスによっては「自分が良いと思ったものしか伝えたくない」という方も多いです。 また、投稿内容を指示できないことによって、インフルエンサーに発信してもらった内容と自社が伝えたかった内容に齟齬が生まれてしまう場合もあります。 最悪の場合炎上につながるケースもありますので、注意が必要です。インフルエンサー選定のポイント

世の中には文字通り千差万別のインフルエンサーがいます。 中には企業と企画を行うには適さないインフルエンサーも存在しますので、以下で選定する際のポイントや注意点を解説します。フォロワーやコメントを買っているインフルエンサーは選ばない

インフルエンサーがインフルエンサーと呼ばれている理由に、フォロワー数の多さやエンゲージメント数、エンゲージメント率の高さがあります。 しかし、近年金銭でフォロワーやコメントを獲得する「フォロワー買い」「コメント買い」といった事例が問題となっています。 購入されたフォロワーはインフルエンサーの中身には興味がなく、こういった行為を行っているインフルエンサーに依頼をしても、期待した結果は出ないでしょう。 インフルエンサーを選定する際は、フォロワー数などの数字だけではなく「フォロワーにどういった人がいるのか」「どのような人が反応しているのか」も確認することをおすすめします。 また、フォロワー買いをしているかどうかを確認できるツールもありますので、必要に応じて利用してみてください。企画力があるインフルエンサーを選定する

インフルエンサーを選定する際に、企画力の高さも基準としてみましょう。 なぜかというと、PR投稿は通常の投稿よりもユーザーに避けられてしまう傾向があるからです。 その中でも企画力が高く「PRだとしても見たい」と思わせられるようなインフルエンサーは、インフルエンサー広告の効果を向上させるための重要な要素になります。 また、企画力が高いインフルエンサーはユーザーのことを深く理解しているので、インフルエンサー広告についての造詣が浅くとも、インフルエンサー自身がアドバイザーとなって助けてくれる場合もあります。フォロワー数のみで判断しない

フォロワー数はインフルエンサーの人気や影響力を示す大きな指標です。 ですが、フォロワー数が多いことと効果的にPRできるインフルエンサーはイコールではありません。PRしてもらうブランドや商材、自社の目的などによって最適といえるインフルエンサーは変わります。 例として、グルメ関連の投稿が多いインフルエンサーにコスメをPRしてもらっても、効果は最大まで発揮されないでしょう。いくらフォロワー数が多かったとして、そのインフルエンサーのフォロワーの属性に適したものでなければPRの効果は限定されてしまいます。 インフルエンサーを選定する際には、フォロワー数のみならず自社の目的や商材に合わせたインフルエンサーを選びましょう。インフルエンサーのジャンル別の特徴

ここでは、インフルエンサーが得意とするジャンル別に、それぞれのインフルエンサーの特徴をご紹介します。ローカルインフルエンサー(地方インフルエンサー)

・特定の「地域」で強い影響力を持つタイプのインフルエンサー・「地域限定 × 地元のインフルエンサー」という組み合わせが地元企業やその地域でのプロモーション展開に有利に働く

・地方密着型のインフルエンサー

・その地方のPRをする(観光事業活性化、地域活性化に貢献)

・その地方にある店舗集客、プロモーションに有利

・地方自治体が地域活性化で活用することもある

・ローカルインフルエンサーの中でも特に限定された地域で影響力を持つインフルエンサーを「ハイパーローカルインフルエンサー」と呼ぶことがある

・地元に人(オーディエンス)にとってローカルインフルエンサーによるPRはそうでないインフルエンサーからのPRより身近に感じられる

・「同じ地域に住んでいる」という共通点がインフルエンサーとオーディエンスの距離を縮める

・企業、インフルエンサー、オーディエンスの間に単発でなく長期的な関係性が構築される

・フォロワー数は1,000人未満の場合もある

漫画家インフルエンサー

・漫画にすることによって親しみやすい印象を与えることで広告色を緩和することが出来る・ストーリー性があるため訴求内容をわかりやすく伝えられる

学生インフルエンサー

・女子大学生や女子高生など、学生のインフルエンサーを活用することで、若年層をターゲットとして情報拡散できる・大学選択やサークル選択、地域選択などインフルエンサーのキャスティングの際にセグメントすることができる

・若年層向けの媒体がまだまだ少ない中、他の媒体ではアプローチしきれないジェネレーションZ世代へのアプローチがしやすい

・学生一人当たりのフォロワー数は少なくても、そのフォロワー、友人同士で情報が拡散されやすい

ママインスタグラマー

・ママの使用するSNSは圧倒的にInstagram・自身のアカウントとは別に子育て専用のアカウントを持ってるママも多い

・子育ての情報収集(インプット)と投稿(アウトプット)をして子育ての情報共有をする

・ジャンル事例:ママ×私服(自分)/ママ×料理/ママ×子供の私服/ママ×収納(整理整頓系)/ママ×家事/ママ×節約/ママ×ライフスタイル系/ママ×インテリア

【関連記事】 ママインフルエンサーを活用した広告の比較、一覧、まとめ

中国インフルエンサーKOL(Key Opinion Leader)

【中国の主なSNS】・We Chat(微信「ウィーチャット」):無料メッセージアプリ(日本でいうLINEのような立ち位置)画像や動画を投稿してシェアできるSNS機能も充実。ビジネスシーンでの使用もチャットツールとして利用される

・WEIBO(微博「ウェイボー」)):(全世界ユーザー数 7億人、投稿数1.3億/日(2019年1月時点公式サイト情報))。(日本でいうTwitterとFacebookの中間のような立ち位置)

・テンセントQQ( 騰訊QQ、英語: Tencent QQ):一般的にはQQと略される。PC、モバイルでメッセンジャーとしてチャットや音声通話のできるSNS

・REDBOOK(小紅書):商品レビューが投稿されるプラットフォーム(日本でいう@cosumeのような立ち位置)

・bilibili(哔哩哔哩「ビリビリ」 ):動画共有サイト(日本でいうYoutubeのような立ち位置)

【関連記事】 KOLとは?インフルエンサーとの違いや手法、メリットを徹底解説

台湾インフルエンサー

【台湾の主なSNS】・LINE

・Youtube

・PTT( 批踢踢):台湾で最大規模のオンラインコミュニティを形成しているインターネット掲示板

【関連記事】 海外、外国のインフルエンサーの比較、一覧、まとめ

インスタグラムの人気インフルエンサー

インスタグラム上で人気の、日本のインフルエンサー達を総フォロワー数ランキング形式で紹介します。(2022年10月時点)

| 順位 | インフルエンサー |

|---|---|

| 1 | 渡辺直美 |

| 2 | NCT 中本悠太 |

| 3 | ローラ(ROLA) |

| 4 | 水原希子 |

| 5 | NCT SHOTARO |

| 6 | 山崎賢人 |

| 7 | 森咲智美 |

| 8 | 藤田ニコル |

| 9 | 佐々木希 |

| 10 | 新木優子 |

インフルエンサー活用事例

以下で施策の目的別に成功事例を紹介いたします。アパレルクライアント

株式会社フェリエスト様が提案した事例として、一気通貫でご提供しているSNSマーケティング3つ(Instagram公式アカウント運用、インフルエンサーPR、SNS広告運用)です。 これを利用して、Instagramのフォロワー300%増、SNS経由の購買400%増だけで終わらず、Instagram用に撮影した画像をECサイトやチラシに転用することによる原価削減に大成功しました。【関連記事】株式会社フェリエスト様

スマートフォンゲームアプリ

株式会社BitStar様が提案した事例として、あるスマートフォンゲームアプリの案件では、ゲームをリリースして18時間で、AppStoreのセールスランキングの1位を獲得しました。 このときは、リリース前の1ヶ月間に100人のYouTuberを起用して、同時多発的にタイアップ動画を展開し、リリース時の効果の最大化を狙う戦略を取りました。 YouTuberを選定する際に、自社開発ツールであるIPR(インフルエンサーパワーランキング)を利用し、チャンネル登録者数の伸び率が一定水準を超えているYouTuberだけを起用しました。 大規模なプロジェクトでしたので、ディレクションチームを新設し、100人のYouTuber一人ひとりに対して適切な企画を考えました。かなり大掛かりでしたが、うまくいった実感があります。【関連記事】株式会社BitStar様

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニーは、商品のターゲット層である「筋トレ・ダイエットに関心が高い」ユーザーにリーチできるよう、ターゲット層の関心と同様の投稿をしているインフルエンサーに依頼しています。 同時にキャンペーンを開催しインフルエンサーにも宣伝してもらうことで、インフルエンサーを起点にしてキャンペーンを盛り上げ、商品の認知拡大につながった事例となっています。カネボウ化粧品

カネボウ化粧品は、自社で展開しているコスメブランドにてハッシュタグチャレンジを実施しました。商品のポイントが盛り込まれた歌と振り付けを人気TikTokerに考案してもらい、楽しく効果的にユーザーに訴求できています。 また、この施策では複数のTikTokerを起用し、ハッシュタグチャレンジをさらに盛り上げました。ベースフード株式会社

ベースフード株式会社が販売している「BASE FOOD」は、ブランドに共感してくれるアンバサダーの投稿によって認知や理解促進を行っています。本当に商品を愛用し進んで発信してくれる人であるかでアンバサダーを選定しており、フォロワー数を加味していない点が特徴となっています。 フォロワー数が極端に多くはないマイクロ/ナノインフルエンサーは、フォロワーとの距離が近く親近感を抱かれやすいため、エンゲージメントも高い傾向にあります。 そういったインフルエンサ―から発信してもらうことで、ブランドや商品の魅力・特徴を理解し信頼感をもってもらうことができます。引用:Social Insight

ダウンロードにあたり、アンケートにお答えください。

お問い合わせフォーム

- Pontaのリアル購買・会員データを活用「Ponta Ads」 / 株式会社ロイヤリティマーケティング【広告・マーケ事例インタビュー】

- クラウド・ソフトウェア・自社独自のノーコード開発ツール「CORE Framework」/株式会社STOVE

- 訪日インバウンドメディア「DiGJAPAN!(ディグジャパン)」/株式会社マップル【広告・マーケ事例インタビュー】

- 保有媒体は業界最大クラスの200媒体以上!ルートサンプリングなら株式会社KID GROUP HOLDINGS プロモーション事業部アドクロ【広告・マーケ事例インタビュー】

- 日本最大規模の歯科医師向けプラットフォーム「WHITE CROSS」/WHITE CROSS株式会社【広告・マーケ事例インタビュー】

- 人材不足をオンラインで解決「Web特命係」/株式会社米岡【広告・マーケ事例インタビュー】

- 日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」/株式会社ZOZO【広告・マーケ事例インタビュー】

- タレントをサブスクで起用できる「ACCEL JAPAN」/株式会社ブランジスタソリューション【広告・マーケ事例インタビュー】

- ECサイトの運営全般をサポート/株式会社ブランジスタソリューション【広告・マーケ事例インタビュー】

- ウェブマーケティング全般を支援/株式会社キヨスル【広告・マーケ事例インタビュー】